Les financements innovants captivent de plus en plus l’attention des acteurs économiques. En 2023, le gouvernement marocain a alloué une somme colossale de 25 milliards de dirhams à ces mécanismes, avec un objectif encore plus ambitieux de 30 milliards de dirhams pour 2024. Depuis leur émergence en 2019, ces instruments financiers ont permis de rassembler près de 55 milliards de dirhams, soulageant par la même occasion la pression qui pèse sur le budget national.

Ce qui les rend captivants? Leur nature non conventionnelle, qui les extirpe des sentiers battus de l’endettement traditionnel. Parmi eux, nous trouvons des partenariats public-privé (PPP) et la monétisation d’actifs publics, grâce à des opérations de leaseback. Une manœuvre astucieuse qui permet à l’État de générer des liquidités dans l’immédiat, tout en continuant d’investir dans des projets d’envergure, sans trop s’exposer à l’endettement.

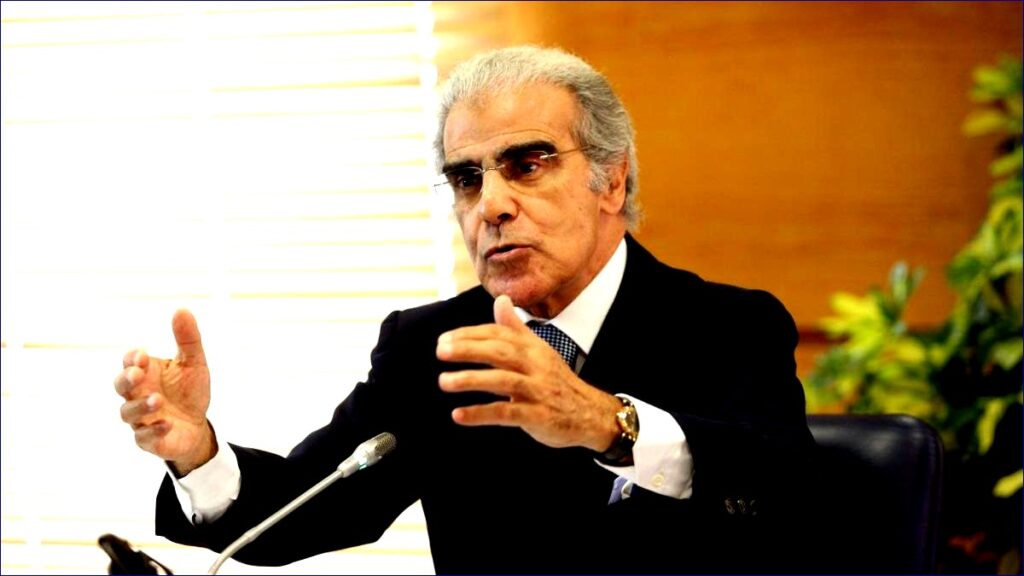

Cependant, sous cette apparente surface lisse se cachent des préoccupations de taille. Les méthodes de financement innovantes, bien que séduisantes, engendrent des interrogations sur leur supervision et leur impact à long terme. Le Wali de Bank Al-Maghrib, interrogé sur ce sujet, a mis en lumière l’importance d’encadrer ces pratiques et a soulevé plusieurs points critiques à considérer.

« Il est crucial, pour garantir l’équité et la prudence financière, d’établir un cadre pour ces financements, tout comme pour les privatisations », a-t-il précisé. Un accent a été mis sur le fait que ces financements sont perçus comme des recettes courantes selon les normes du FMI, demandant donc une gestion soignée pour éviter un déséquilibre budgétaire dans le futur.

Plus préoccupant encore, il a alerté sur les risques que recouvrent les montants de plus en plus conséquents. « Il est impératif de clarifier les enjeux autour de ces grands volumes. Certaines entités pourraient devenir propriétaires à l’issue des contrats, tandis que d’autres ne le seraient pas. Cela doit être explicité », a-t-il déclaré.

Une autre question cruciale soulignée par Jouahri concerne les répercussions sur les finances publiques à long terme. « Nous devons envisager l’impact des futurs volumes de loyers sur les charges récurrentes de l’État », a-t-il ajouté, soulevant ainsi des craintes quant à la soutenabilité de ces engagements.

En outre, les effets sur le marché obligataire pourraient se faire sentir, notamment par un phénomène d’éviction. « Lorsque l’État choisit des mécanismes de financements innovants, il se tourne vers des institutions d’épargne, ce qui limite leur participation dans les émissions de Bons du Trésor, un acte qui pourrait nuire à ses propres intérêts », a-t-il mis en garde.

En somme, Jouahri a énoncé trois raisons majeures pour justifier l’instauration d’un cadre rigoureux autour de ces pratiques : l’augmentation fulgurante des montants mis en jeu, leurs conséquences sur les finances publiques, qui transitent des recettes vers des charges, et enfin, les éventuels impacts négatifs sur d’autres formes de financement, y compris les émissions de BdT.

D’ailleurs, dans le rapport annuel de la Banque centrale présenté au Roi, il est stipulé que « … les fortes pressions des dernières années ont conduit à l’adoption de nouveaux mécanismes de financement, qualifiés d’innovants, qui sont devenus aujourd’hui une source significative de recettes. Dans ce contexte, les principes de bonne gouvernance exigent une évaluation exhaustive et un encadrement approprié de ces mécanismes ».